手書きの重要性:身体を動かすことでしか実感できないもの

設計事務所 教育

先日も手書きの重要性について記載しましたが、手を極限まで動かした経験をしている人は、「考えていないのに、手が勝手に動く」という経験をされたことがあると思います。

先日も4層ガラスについて、所長に質問した際、その回答がすばらしかったので、他の所員さんにも同様の質問を、お客様に尋ねられた場合を想定して、答えてもらいました。所長の答えには、フリンジの材質をはじめ、ガラスやその空気層の厚み、Low-E金属膜、真空やガスの種類、断熱材に例えた場合の性能、さらには夕景以降の見え方の違い、使うべき場所など建築家として実績に裏付けされたのノウハウをわかりやすくお話しされていました。所員のそれぞれの答えられた内容は、その半分も伝えられていないように感じました。

このようにわかったつもりになっていても、本当にわかっているとは言えないようなことがたくさんあるように思います。

「場のちから」内藤廣(著)は、もうお読みになられているでしょうか?

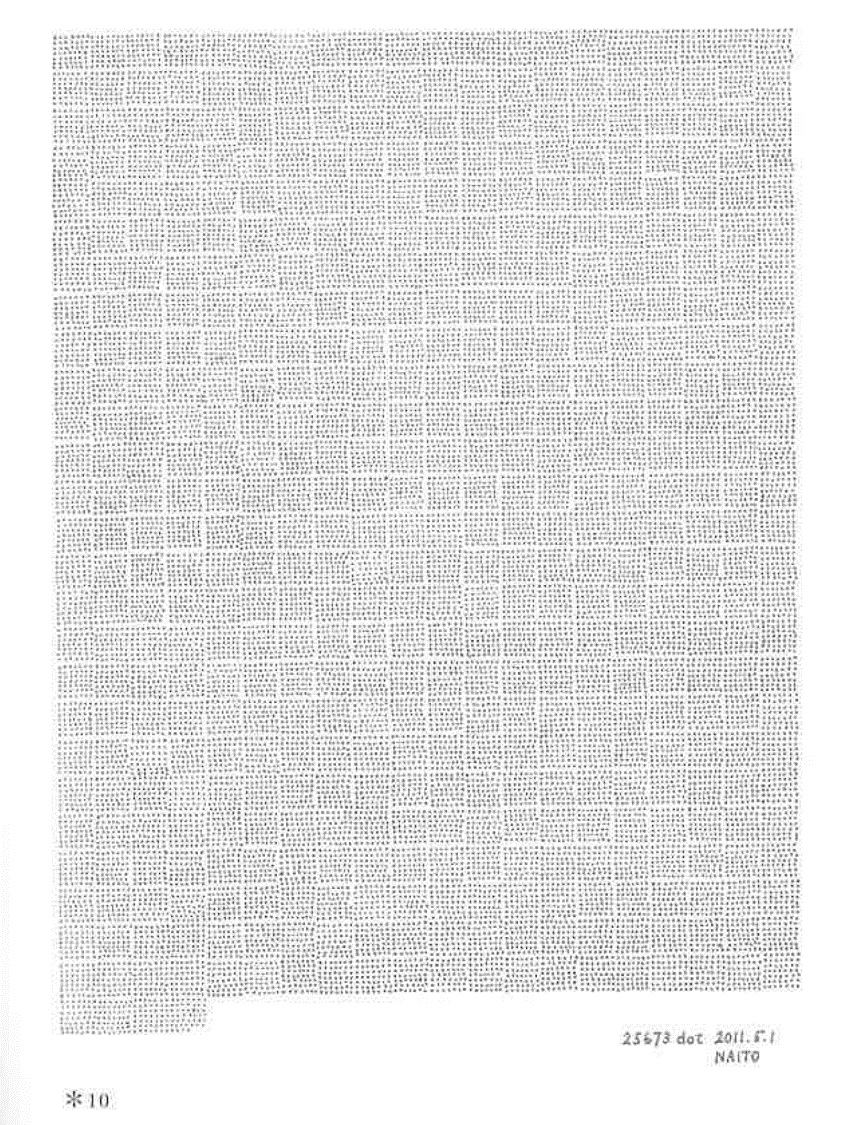

同書の中に、「鎮魂の二五六七三の点」という項があります。

内藤先生は、松岡正剛さんから震災について何か書いて欲しいと依頼を受けてから、何も書くことがなくて考えていらしたそうです。震災直後、1000人、2000人という数で死傷者や行方不明者の数が増えていき、4月時点の警視庁発表の数字が25673人という数字があったそうです。その数字を眺めている自身が数字を数字として受け止めていることに気付かれ、その25673をA4サイズの紙に、点として、三日三晩かけて打っていかれたそうです。

極限まで手を動かす、身体を使うことでしか実感できないもの、得られない世界があると思います。